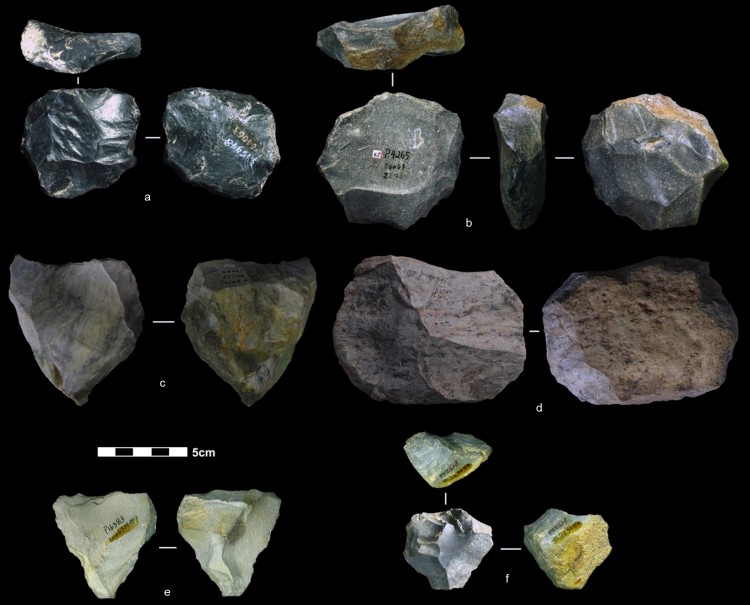

图片源于:https://www.washington.edu/news/2018/11/19/the-swiss-army-knife-of-prehistoric-tools-found-in-asia-independent-of-ancient-african-or-european-influence/

最新的对中国南方考古遗址出土文物的分析显示,复杂的工具技术比之前认为的早在东亚出现。

一项由包括华盛顿大学在内的国际研究团队进行的研究确定,雕刻石器(也称为Levallois核心)在亚洲的使用日期为8万到17万年前。此技术最早在30万年前的非洲和西欧开发,是更先进的工具制造的标志——史前世界的“多功能工具”——但此前认为在东亚直到3到4万年前才首次出现。

此次发现,加上缺乏与迁徙人群相关的化石,研究人员认为亚洲人类独立发展了这一技术,证明了古代世界不同地区技能相似性的发展。

该研究成果于11月19日在线发表于《自然》期刊。

“过去认为Levallois核心在现代人类出现相对较晚时才传入中国,”华盛顿大学人类学副教授、论文的通讯作者之一Ben Marwick表示。“我们的研究揭示了那里的人的复杂性和适应性与世界其他地方相当。这表明了人类经验的多样性。”

Marwick称,Levallois形状的核心被称为“史前工具的瑞士军刀”,它们高效耐用,对于一种以狩猎和采集为生的社会至关重要,因为一根断裂的矛尖可能意味着在捕食者的爪牙下必死无疑。

Levallois核心的命名源于巴黎的Levallois-Perret郊区,19世纪在该地区发现了石制碎片。

具有独特的棱面表面的Levallois碎片,通过一系列步骤创造而成,作为多用途的“原料”,可以用来刺、切、刮或挖掘。该击打工艺代表了比早期椭圆形石器更复杂的工具制造方法。

本研究中分析的Levallois文物是在1960和1970年代从贵州省的观音洞中挖掘出来的。以前的铀系列测年研究估计这个考古遗址的年代范围为5万到24万年,但这一早期技术主要集中在石制文物外的化石上,Marwick表示。通过分析环绕文物周围的沉积物,提供了关于这些文物使用年代的更具体线索。

Marwick与来自中国和澳大利亚的团队其他成员使用了光刺激发光(OSL)技术对文物进行了年代测定。OSL可以通过确定沉积样本最后一次暴露于阳光的时间,从而确定文物可能被埋藏在沉积层中的时间长短。

“由于这个遗址早在40年前就被挖掘,沉积剖面暴露于空气且没有保护。因此,树木、植物、动物、昆虫可能会扰乱地层的排列模式,如果使用常规的测年方法,可能会影响测年结果,”来自澳大利亚卧龙岗大学的考古副教授Bo Li表示,他是论文的通讯作者之一。“为了解决这个问题,我们采用在卧龙岗大学OSL实验室最近开发的单粒子测年技术来对沉积物中的单个矿物颗粒进行测年。幸运的是,我们找到了之前挖掘时留下的剩余沉积物,因此我们可以取样进行测年。”

研究人员分析了在观音洞出土的超过2200件文物,将Levallois形状的石芯和碎片的数量缩小到45件。在那些被认为处于较老的年代范围(约13万到18万年)的文物中,研究团队还能够识别出工具使用时的环境:开放的森林,在崎岖的地形上,位于“与今天相比的浓密雨林区域中较少的环境。”

在非洲和欧洲,这些类型的石器通常从30万到20万年前就已在考古遗址中发现。它们被称为Mode III技术,是广泛的进化序列的一部分,之前是手斧技术(Mode II),然后是刀饰工具技术(Mode IV)。考古学家认为Mode IV技术是通过从西方国家迁移而到达中国的,但新的发现表明它们可能是当地发明。此时,居住在观音洞的人们,正值丹尼索瓦人——智人和与尼安德特人是亲缘关系的古人类——在东亚游荡。然而,在非洲和欧洲发现了超过300万年历史的古人类化石及相关文物,而东亚的考古记录相对较少。

这部分是为什么存在一种刻板印象,认为该地区的古代人民在技术发展方面落后,Marwick表示。

“我们的工作表明,那里古代人同样具有创新能力。”

“在东亚的技术创新可以是本土产生的,而并不总是从西方而来。”

在世界各地不同时间和地点独立出现的Levallois技术并不是史前创新中的唯一例子。比如,金字塔的建造在至少三个不同的社会出现:埃及人、阿兹特克人和玛雅人。船舶建造也因地理位置而异,依赖于一个社区可用的材料。当然,书写也以不同的形式发展,具有独特的字母和字符。

在工具的演变中,Levallois核心代表着一个中间阶段。随后制造过程产生了更精致的由岩石和矿物制成的刀片,这些材料更能抵抗劈裂,并且组合成例如将矛尖与边缘刀片结合的复合工具。刀片在后来的出现表明工具制造的复杂性和所需步骤的数量进一步增加。

“Levallois策略的出现意味着技术复杂性的大幅提高,因为必须在达到最终产品之前完成多个步骤,与之前的技术相比,”Marwick说。

该研究由澳大利亚研究理事会、中国国家自然科学基金、卧龙岗大学、中国留学服务中心、中国科学院和黄土与第四纪地质国家重点实验室资助。

其它论文作者包括卧龙岗大学的Yue Hu和Xue Rui;中国北京大学的Jia-Fu Zhang;中国科学院的Ya-Mei Hou、Jian-Ping Yue和Wei-Wen Huang;以及中国贵州省文物保护局的Wen-Rong Chen。

如需更多信息,请联系Marwick,邮箱:[email protected]。

资助编号:FT140100384、FT140100101、NSFC 41471003、201506010345、XDPB05、41272033、SKLLQG1501