图片源于:https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/yes-some-china-s-educated-youth-just-asserted-sovereignty-over-australia

上个月,三艘中国海军舰艇在塔斯曼海进行实弹演习,且未提前通知堪培拉,这一行为引发了澳大利亚政府内部的紧张局势,并在中国国内掀起了一股奇怪的民族主义热潮。

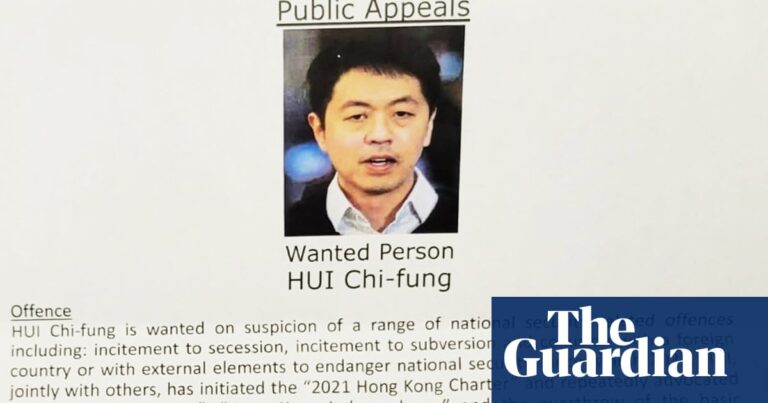

在诸如知乎等互联网平台上,主要由受过大学教育的年轻人使用,一些人公开声称中国对澳大利亚大陆拥有主权——这一主张竟然获得了超过2000万的点击量。

传统上,北京官方叙事及国家容忍的社交媒体话语将领土野心集中在距离中国较近的地区——如台湾、冲绳、南海岛屿,甚至偶尔提到菲律賓的巴拉望岛。这些领土主张通常使用与“这些领土历史上属于中国”相关的深入人心的言辞。

然而,澳大利亚远离中国,且没有任何历史联系,因此需要不同的正当理由,当前这种理由通过令人担忧的泛亚主义复兴而产生。

这种新的泛亚主义浪潮似乎源于一本名为《照亮灵澳》的热门在线穿越小说,该小说长达近一千万字。最初于2009年出版的这部小说,在中国民族主义者中培养了一股有影响力的派别,称为工业党,他们坚信中国能够通过最大化工业生产能力而“复兴”。

尽管被称为“新”,但这一理论在实质上与90多年前的泛亚主义并无太大差异。就像以前一样,扩张野心依赖于海上力量的投射,设想一个主导的东亚国家主宰亚太秩序。这个国家的成功发展据称赋予了其领导层道德合法性,与民族优越或甚至直接的亚洲种族优越感交织在一起。

这种泛亚主义意识形态的复兴不仅仅是理论上的;它在中国年轻人的在线讨论中表现得淋漓尽致。一位律师明确指出,“澳大利亚一直是黄种人和白种人之间、汉族和盎格鲁-撒克逊人之间的前线,”他引用了澳大利亚令人歧视的“白澳政策”(1973年被拆除)作为辩解。他辩称,中国有责任带领所有亚洲人惩罚因历史不公而受到影响的澳大利亚。

中国挑衅的“战狼外交”正是在互联网驱动的民族主义开始上涨后应运而生。尽管这一主张不大可能成为中国的官方政策,类似的情绪在一些准官方的声明中仍然可以找到。

早在2010年,前央视记者瑞成刚在G20记者会上突然打断一名韩国记者,声称他可以代表整个亚洲在时任美国总统奥巴马面前发言。这一时刻标志着,至少在一些北京精英的心目中,旧日的“中央王国”再次渴望主导一个以中国为中心的秩序。

这种想法稍微温和的表达出现在2015年,外长王毅在讨论亚投行时对记者表示,“亚洲是亚洲人的亚洲。”为了建立这样的“亚洲为亚洲人”的理念,北京推行了如中日韩自由贸易协定和区域全面经济伙伴关系等经济一体化倡议,并坚持这一过程是不可逆转的。

然而,我们不禁要问,这一切与一个根本不属于亚洲的澳大利亚有什么关系?

一些人通过争辩认为,澳大利亚原本是“无人认领的”土地,来为吞并提供正当理由,引用了基于扩张主义皇帝的言论的民族主义虚构:“如果野蛮人都可以去那里,我们为什么不可以?” 一位中国国有企业员工甚至模仿三国时期的经典战略备忘录《隆中对》,写道:“澳大利亚,远离本土,面积达774万平方公里,资源丰富,尤其是铁矿,气候宜人。这片土地蕴含着伟大的野心。”

这些网络发言描绘了一种粗暴和激进的解决方案,以提升中国的工业生产能力——征服建立在矿石车之上的国家。

尽管当前这一波泛亚主义仍然主要是一个网络草根运动,并未对南太平洋构成直接的安全威胁,但从这一极端意识形态所带来的风险依然不可忽视。尽管如此,这种运动目前可能看似无害,但其参与者中某些人最终可能成为有影响力的人物——行业精英甚至是共产党员官员,或许会在未来几十年内影响中国的外交政策。

同时,毫无疑问,像中国这样的专制政权在某种程度上也可能受到公众舆论的影响,特别是那些得到北京默许的舆论。

中国挑衅的“战狼外交”正是在互联网驱动的民族主义开始出现之后才显露出其特征。虽然关于吞并澳大利亚的泛亚主义主张即便在北京看来也许过于极端,但其中某些元素最终可能获得一定的接受度。

有些人可能对中国的高素质青年抱有乐观态度,认为受社交媒体影响的年轻一代将最终推动中国的政治改革。这样的乐观情绪在上海的“白纸运动”反对清零政策期间达到了顶峰。然而,当前这一新奇的泛亚主义的迅猛崛起强调了警惕的重要性,而不是简单地认为他们的未来政治角色将无疑走向进步改革。在这种情况下,这些年轻、受过良好教育的中国人暴露出了一种令人担忧的潜力,可能拥抱最具攻击性的民族主义,从而使对他们未来改变的过于乐观的叙述变得复杂。