图片源于:https://www.abc.net.au/news/2019-07-19/curious-north-coast-hidden-history-of-chinese-gold-mining/11309694

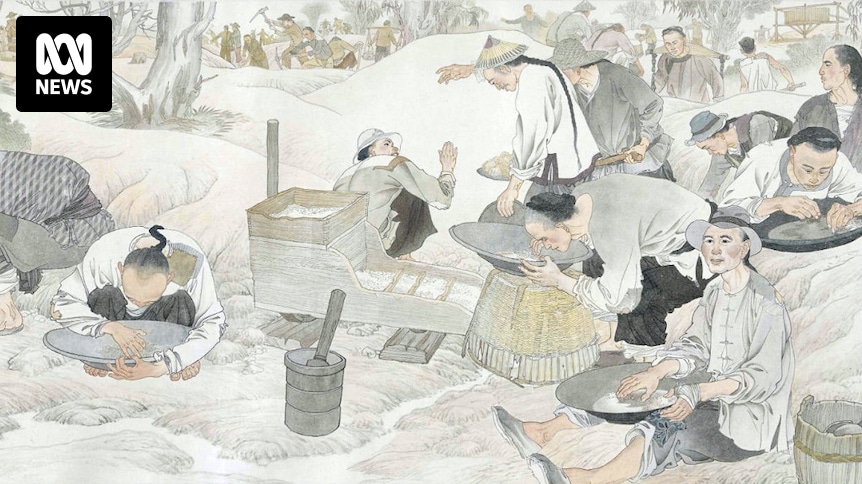

在新南威尔士州北部海滩上挖掘中国金矿工的历史需要与在沙中寻找贵金属的耐心相匹配。

特蕾莎·吉尔罗伊将她的考古学论文致力于挖掘这一鲜为人知的历史,早在十多年前,她第一次了解到这一点。

“我开始研究这方面的内容,但几乎没有任何资料,”她说。

这位前南十字大学的研究者表示,早在1840年代末期,中国移民首次出现在北海岸,作为新建立的牧羊场和牛场的牧民。

在十年内,至少形成了六个中国矿业定居点,被称为华埠,他们为洗涤冲积金建造了石木结构。

“在1870年代,中国人也在埃文斯海德进行沙矿开采,他们的营地位于华人海滩,”她说。

“我认为这个地方从来没有被正式记录为遗址;我认为大多数信息来自于几代人传承下来的地方故事,最后被写下来。”

华人海滩位于新南威尔士州北海岸的埃文斯海德。

来自档案的证据

关于北河地区中国金矿开采的参考资料可以在历史书籍和档案报纸剪报中分散找到。

1939年,《北方明星》报发布的一篇文章称“正是寻金吸引了白人到埃文斯海德地区,而新西兰一方的成功吸引了该地区的第一位定居者帕顿船长的注意。”

文章称,冲积金的价值是一个“被妒忌地守护的秘密”,但“可靠的信息”表明,在华人海滩及其周边地区,“生产了价值数以千计英镑的黄金”,估计有£100,000(相当于今天的约2400万美元)。

《北方明星》在1939年的一篇文章中概述了华人海滩上的金矿开采历史。

文章称,曾有超过300名中国矿工在华人海滩工作——据中国澳大利亚历史协会的历史学家迈克尔·威廉姆斯分析,这可能是夸大其词。

“如果有三百人聚集在一个海滩,这在当时的情况确实是非同寻常的,而且应该会被更广泛报道,”他说。

在她的书《男人与河流》中,路易丝·蒂凡尼·达利提到,1871年整个里士满河地区的人口为4528人。

“其中除了18名美国人,5名法国人,68名德国人和98名中国人外,全部为英国或澳大利亚出生。”

名字的意义

威廉姆斯先生说,仅凭地名并不能证明该地的中国历史。

他说,从历史上看,人们一直对“中国人在挖金”这一概念上产生热情。

“地名如华人海滩在很多情况下只因为人们寻找一个奇异的联系而被命名。”

“每当他们看到散落的金矿遗迹时,常常会说,‘这一定是中国人开采的金矿’,但实际上,中国金矿开采和欧洲金矿开采并没有区别。”

然而,多篇报纸文章早在1910年就提及华人海滩,这意味着在从1850年代到1870年代的中国金矿开采的记忆尚在。

华人海滩是新南威尔士州北部埃文斯河南部的一个热门景点。

吸引中国矿工到澳大利亚的原因

澳大利亚国家博物馆的策展人卡伦·香贝格表示,19世纪中叶,来自世界各地的人们纷纷涌向维多利亚州和新南威尔士州的金矿,其中包括大量中国人在这里工作,作为自由或契约劳工。

香贝格博士指出,当时中国的生活非常艰难,尤其是在南方省份,因鸦片贸易、西方制造商品的进口及太平天国运动的影响而处于不稳定状态。

“人们迫切需要离开,而这恰逢加利福尼亚、澳大利亚东南部及新西兰的金矿被发现。”

到19世纪末,澳大利亚的中国人口从1万人增长至6万到9万。

孙凯被认为是1930年代坦特菲尔德金矿区最后的中国矿工之一。

随着维多利亚州和新南威尔士州的主要金矿枯竭,中国矿工开始沿东海岸寻找新的金矿。

香贝格博士说,他们通常以六到八人的小组工作,而欧洲人和美国人往往是每块采矿权只有一个或两个人。

“这段时间中国人以更大规模的合作方式工作,使欧洲人很难理解,”她说。

“中国矿工在一处矿点上细致地工作,而欧洲矿工则通常挖一个坑,如果没有发现黄金,就转移到其他地方。”

“这意味着中国矿工能够接手那些原本认为没有黄金的矿权——这真的反映了他们不同的工作方式。”

不仅仅是金矿开采

香贝格博士表示,随着金矿被挖掘殆尽,一些矿工返回中国,一些迁移到不同的金矿,另一些则留下来开设商店。

“在埃文斯海德周边,他们转向市场园艺,这种情况很常见,因为许多移民来自于农业地区,”她说。

“他们知道如何种植蔬菜和进行农业,因此他们又回到了他们熟悉的事情——而且他们常常为整个小镇提供食物。”

威廉姆斯先生说,市场园艺也为中国矿工提供了灵活性,因为土地只需租赁。

“他们大多数是把家人留在村庄的男性,因此他们所需的就是一些可以工作几年的东西,然后在想回家见家人和父母孩子时再离开,”他说。

许多中国移民为了寻求新的生活而离开家乡的困扰。

“白washed”出历史

威廉姆斯先生表示,重要的是要记住,中国人在澳大利亚的贡献“远不止挖黄金”。

他说,早期的中国移民在凯恩斯的造船、林地清理和歌剧等方面也发挥了重要作用。

但白澳政策导致这一历史被隐藏,